Profile

親子支援・キャリア支援コーディネーター

石村 昌之(Masashi Ishimura)

静岡市出身

私が\支援活動/を始めた理由

私は地元静岡の企業で、20年以上にわたり総務、経理、人事、経営企画など、バックオフィス業務に従事し、キャリアを築いてきました。

その中で、「親子支援×キャリア支援」という新たな道を歩む決意をした背景には、これまでの職場経験を通じて得た3つの大きな気づきがあります。

- 職場環境改善の中で見えた、子育て・介護離職の『多様な背景』

私は職場で「子育て・介護など、ライフステージの変化があっても退職せず、仕事と両立できる環境づくり」を目指し、社内規程の見直しや改善に取り組んできました。その結果、多くの認定や表彰もいただくことができました。

しかし、それでもなお、出産や子育て、親の介護を理由に退職せざるを得ない社員を目の当たりにし、大切な仲間が職場を去っていく後ろ姿に心を痛めました。

何が足りないのか改めて一つ一つを丁寧に見ていくと、その背景には、現在の育児・介護休業法や企業の取り組みが「一般的な家庭」を前提にしたものになっているという点がありました。

たとえば、頼れる親族が身近にいない家庭やひとり親家庭、障がい者を抱える家庭など、多様な家庭環境には対応しきれていないのが現状だということが見えてきたのです。

このような「小さな声」にも耳を傾け、拾い上げる仕組みが本当の意味で『誰もが子育て介護で夢や仕事をあきらめない』社会の実現に必要だと強く感じました。

また、男性の育児参加を促進するため、パパの育児規定ガイドブックの作成など、パパの育児休暇取得率向上に向けた活動も進めてきました。

しかし、活動を進める中で、育児休暇で抜けた社員の業務を一時的に調整する仕組みがなく、残った社員に負担がのしかかることや、人員補充をした結果、休暇から復帰した社員のポジションが失われるという悪循環がみえてきました。休暇を取ることが、パパにとっても会社にとっても負担だと感じられていたのです。

結果的に、生活のために子どもとの時間よりも仕事を選ばざるをえない状況があったのです。

もっと多くの男性が、子どもの成長を肌で感じられる一度きりの大切な時間を、子どもと一緒に過ごしてほしい。パパが仕事の不安を感じずに子育てできる社会になれば、それはきっとママの\笑顔/にもつながる。そのためには、パパの子育てを支える仕組みが必要だと強く感じるようになりました。

- 休職者対応で見えた『家庭環境』の影響

私はメンタル不調により休職や退職を余儀なくされた社員の対応にも携わってきました。

社員との面談を重ねる中で、話が親から受けたしつけや子どものころの体験に及ぶことがあり、不調の原因が仕事のストレスだけでなく、家庭環境や親子関係に起因しているケースが多いことに気づきました。

ある休職中の社員の実家を訪問した際、親子の会話の様子から、実家が必ずしも「安心・安全に心を休められる場所」ではないことを目の当たりにしたこともあります。

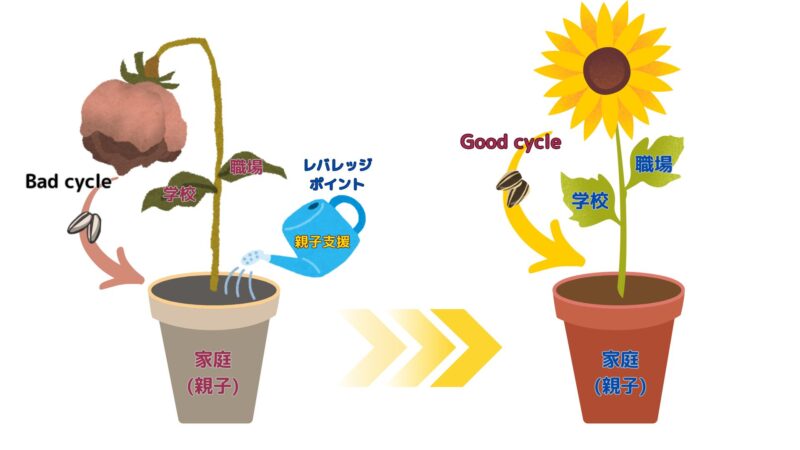

子どもの発達段階における親子関係(愛着形成など)が、学校や職場での心理的安定やストレスへの対処などその後の人生に大きな影響を与えるという現実を実感しました。

子どもの未来に影響を与える親子関係の大切さを改めて認識し、その大切な時間を大事にしたいと思います。

また、親になるための教育を受ける機会が少ない子どもたちは、自分の親をそのまま見本にして子育てをするケースが多く、負の連鎖が生じる可能性もあります。

このような負の連鎖を断ち切り、親子支援を通じて「幸せの連鎖」を生み出すことが持続的な家族の幸せにつながると考えています。

- 障がい者雇用で見えた「ウェルビーイング(well-being)」につながる笑顔の力

私は障がい者雇用の推進に取り組んできました。当初は法定雇用率の達成を目標に始めた活動でしたが、採用のために支援学校を訪問したり、実際に一緒に働いたりする中で、障がいを持つ方々が自分の特性を活かし、いつも前向きにそして笑顔で幸せそうに仕事をしている姿をみて、胸が熱くなりました。

彼らを「助けよう」と考えていた私の先入観は覆され、逆にその姿から勇気や感動を得る結果となったのです。さらに、彼らのキラキラ輝く姿は既存の社員にも良い影響を与え、エンゲージメントの向上につながりました。

また、障がいを持つ子どもの親である社員への理解も深まり、定型の子育ての視点では気付けなかった親の葛藤や負担にも目を向けることができました。

こうした取り組みは職場全体の意識改革にもつながり、多様な背景を持つ社員同士がお互いを支え合える文化を育む土台となっていきました。

この経験を通じて、国籍、性別、年齢、障がいの有無や家庭環境に関わらず、多様な人々がそれぞれの個性や能力を活かし、「誰もが安心して未来を描ける」社会こそがウェルビーイング(well-being)につながると強く感じました。

その中心には、\笑顔/の持つ力があります。

笑顔は人に伝染し、幸せを広げる力を持っています。

もし、子育てや介護が笑顔でできる社会になれば、その笑顔はまるでキラキラとしたシャワーのように周囲を包み込み、みんなをハッピーにしていく、そんな未来を確信しました。

お母さんやお父さんが夢をあきらめず、自分の人生も大切にしながら笑顔で子育てができたら、そのキラキラシャワーが子どもにふりそそぎ、子どもたちが笑顔で元気に育っていくと考えています。

親子の絆

私は『親が子を思う気持ち、子が親を思う気持ち』

この相互の思いを大切にしています。

私自身も子育ての中でたくさんの失敗をしてきました。

すべて、子どものことを思う一心で頑張ってきた結果です。

親として悩んだり落ち込んだり試行錯誤の繰り返しの中で、子どもと一緒に親も成長してくものだと考えています。

これらの経験を経て私は\親子支援/を通じて、「親子の笑顔があふれる社会を実現したい」という思いが強く芽生えました。

多くの仲間に支えられてきたから、今の私があります。

その経験を胸に、今度は私が支えていく側となり活動しています。

「誰ひとり見捨てない」「誰もが夢をあきらめなくてもよい社会を実現したい」という思いを胸に、

支援活動に残りの人生を捧げる決意を固め、支援の道を歩みはじめました。

支援活動に必要な知識と経験をさらに深めるために、

以下の取り組みを進めてきました。

1、大学院に入学(経営学修士:MBAを取得)発達障害の子を持つ親の支援事業企画

2、大学に入学(こども心理学の学士を取得)

2024年度みらいプロデュース奨励賞受賞

・認定心理士・社会福祉主事任用資格・児童指導員任用資格

3、特定非営利活動法人で家庭環境に悩みを抱える親子の支援

LINE相談、親子(面会)交流支援など

4、発達障害・学習障害の子どもたちのための個別指導塾での学習支援

5、障害者就労移行支援事業所で特性のある方々への就労支援・就労定着支援

・就業支援基礎研修修了

6、フランスに渡り家族支援関係機関の現場視察および研修受講

7、静岡市ファミリー・サポート・センターまかせて会員養成講座修了

8、児童養護施設でのインターンシップ

9、認知症サポーター養成講座修了

10、精神保健福祉ボランティア養成講座修了

11、静岡県ジョブコーチ養成研修修了

12、ひきこもりサポーター養成講座修了

13、静岡市発達障害者支援センター

令和7年度地域サポーター養成研修修了

【企業での取り組みによる表彰・認定歴】※守秘義務の都合上、記載できない実績もございます。

2016年9月1日認定

「ふじのくに健康づくり推進ホワイト事業所」静岡県

2017年2月6日表彰

「子育てに優しい企業」知事褒章静岡県

2017年2月21日

認定健康経営優良法人2017経済産業省及び厚生労働省

2018年4月1日認定

「ふじのくに健康づくり推進ブロンズ事業所」静岡県

2017年4月19日認定

くるみん静岡労働局

2017年8月2日表彰

「男女共同参画社会づくり」知事褒章静岡県

2018年2月19日表彰

「健康づくり活動に関する」知事褒章静岡県

2018年2月20日認定

健康経営優良法人2018経済産業省及び厚生労働省

2018年7月19日登録

「ふじさんっこ応援隊」登録静岡県

2019年2月21日認定

健康経営優良法人2019経済産業省及び厚生労働省

2020年3月2日認定

健康経営優良法人2020経済産業省及び厚生労働省

2020年4月1日認定

ふじのくに健康づくり推進シルバー事業所静岡県

2021年3月4日認定

健康経営優良法人2021経済産業省及び厚生労働省

【趣味】

・サッカー ・釣り ・二胡

趣味の合う方お気軽にお声がけください!